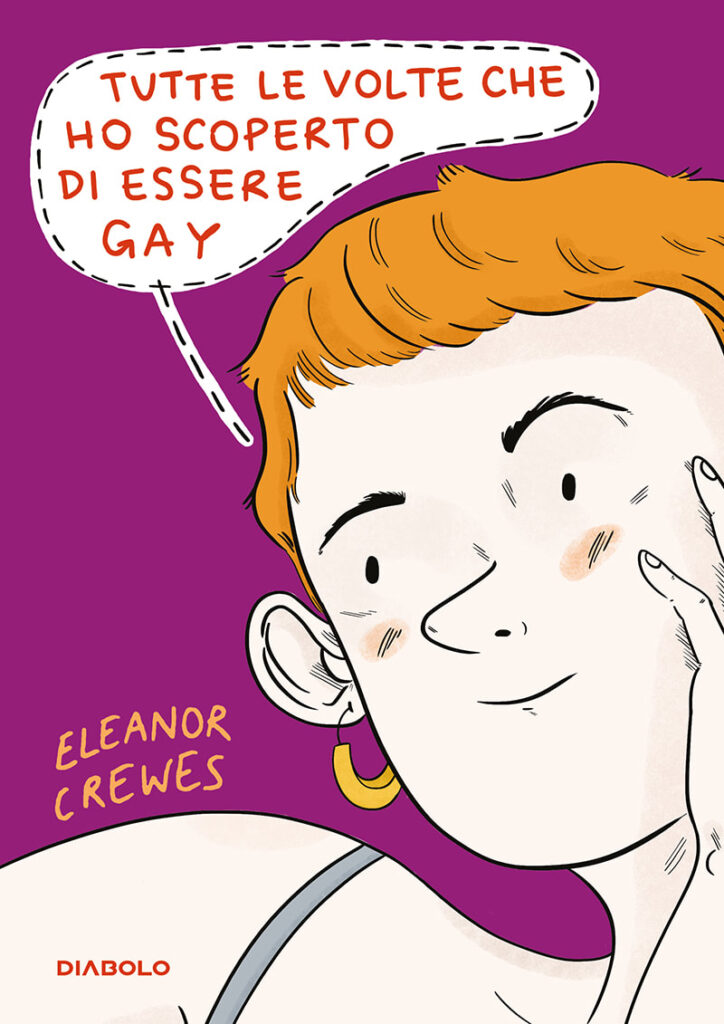

Dentro e fuori dall’armadio. Storia dei coming-out di Eleanor Crewes

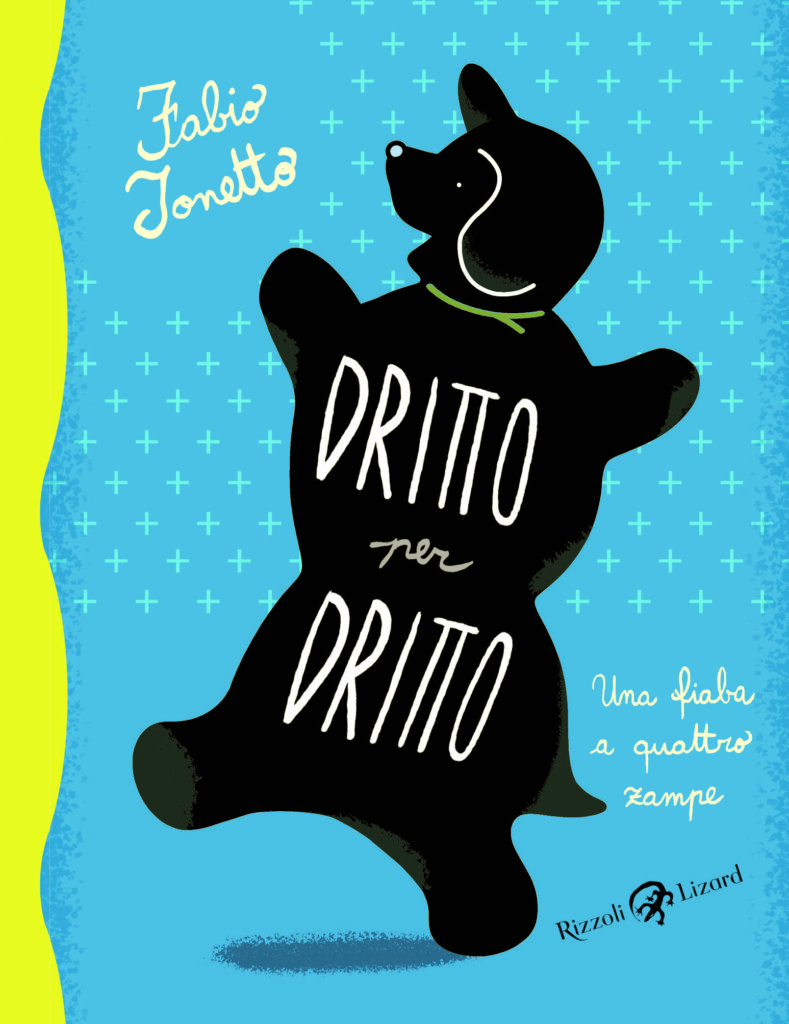

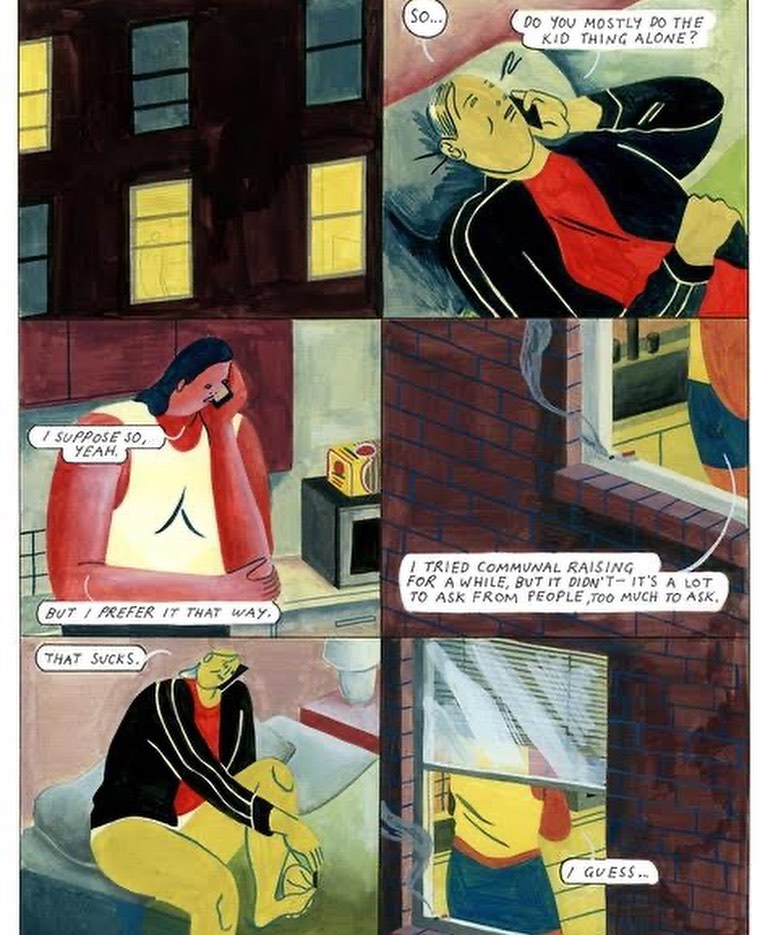

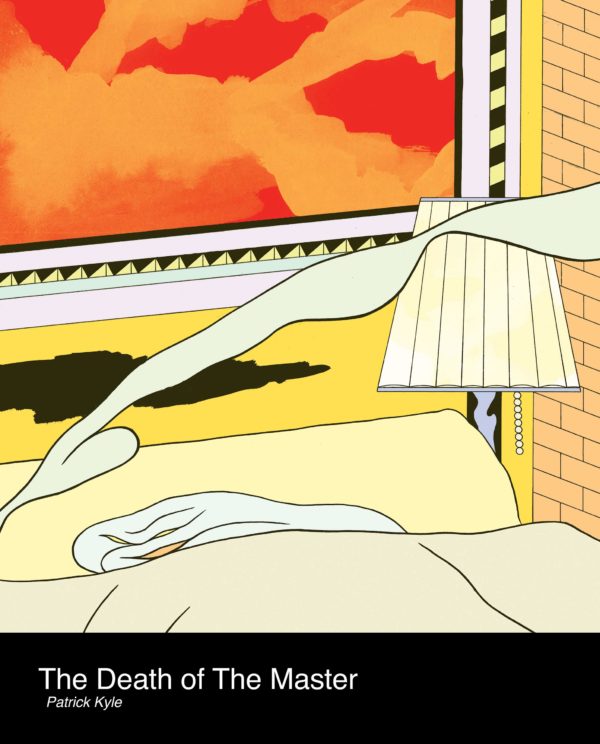

È più difficile entrare nel closet o uscirne? Scoprire la propria omosessualità o dichiararla? Nel suo memoir a fumetti Tutte le volte che ho scoperto di essere gay (Diabolo Edizioni), Eleanor Crewes racconta di aver impiegato anni prima di riuscire a fare i conti con la sua identità di giovane lesbica, inanellando durante l’università una serie di tentativi poco convinti di uscire allo scoperto.

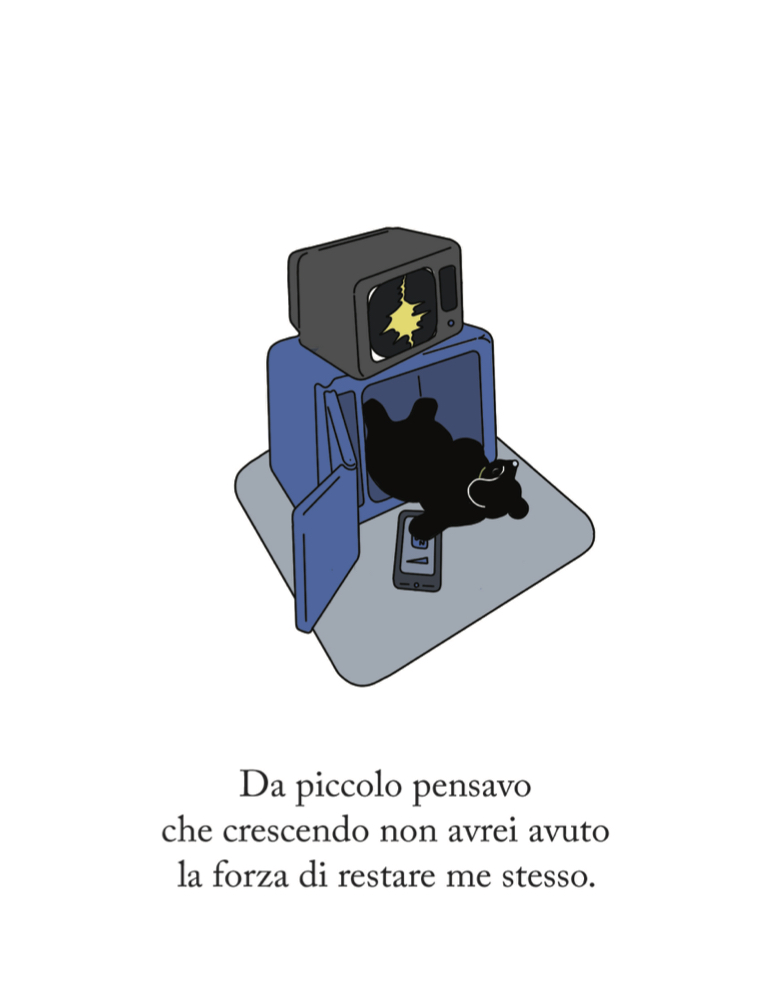

Quando era bambina adorava Buffy l’ammazzavampiri, in particolare il personaggio di Willow, che fa coming-out nella quarta stagione. Passava il tempo disegnandola e cercando di replicare i suoi look. Sprofondava il naso nei libri che raccontavano storie di fantasmi, ascoltava gruppi musicali sconosciuti fiera della propria stranezza e del suo gruppo di amiche fidate. Crescendo era diventata più insicura: la terrorizzavano i pettegolezzi e si sentiva schiacciata dalla pressione di conformarsi e dover per forza baciare qualche ragazzo, uscirci e farlo sapere al mondo.

Era sempre stata consapevole di provare un forte senso di differenza rispetto alla norma a cui era stata socializzata, ma le mancavano gli strumenti adatti a descriversi, così aveva finito col respingere sentimenti e orientamento sessuale “scomodi” ai margini della sua vita sociale (“Era come se qualcuno mi avesse consegnato una lettera da tenere al sicuro, ma non potessi aprirla fin quando non fosse arrivato il momento giusto”). Solo verso la fine dell’adolescenza, quando ignorare il metaforico armadio che prendeva forma attorno a lei era diventato impossibile, aveva abbracciato l’esperienza del coming-out, che però non si era risolto in un unico spettacolare evento rivelatorio, ma in tanti brevi momenti di lucidità intermittente.

Leggi tutto