Comarò vol. 3 – In conversazione con Vincenzo Filosa

Sabato 5 aprile, Vincenzo Filosa è venuto a trovarci a Schio per il terzo appuntamento di Comarò. Mentre aspettavamo il pubblico, abbiamo scherzato sulla sua passione per il marchio Lacoste e sugli epiteti (es. “Bro”) che a Milano sono in voga tra gli adulti tanto quanto tra i ragazzini dell’età di suo figlio. Una volta dentro il teatro, giunto il momento di farci seri, è scaturita una conversazione ad alta intensità emotiva che ha fatto luccicare gli occhi dei presenti in ascolto. Di seguito potete leggerne la trascrizione – condensata quanto possibile, per esigenze editoriali.

VALERIA: Abbiamo scoperto che oggi è San Vincenzo, che meraviglia. Auguri Vincenzo e grazie per essere qui.

VINCENZO FILOSA: Bellissima coincidenza. Grazie a voi per l’invito e grazie a voi del pubblico che siete venuti qui oggi, non potevate farmi regalo più grande.

V: Per rompere il ghiaccio ti faccio una domanda che non riguarda i tuoi libri, ma piuttosto una tua recente mostra. Qualche settimana fa hai inaugurato una personale all’interno di una scuola media di Milano: ci racconti com’è andata? La location è a dir poco insolita.

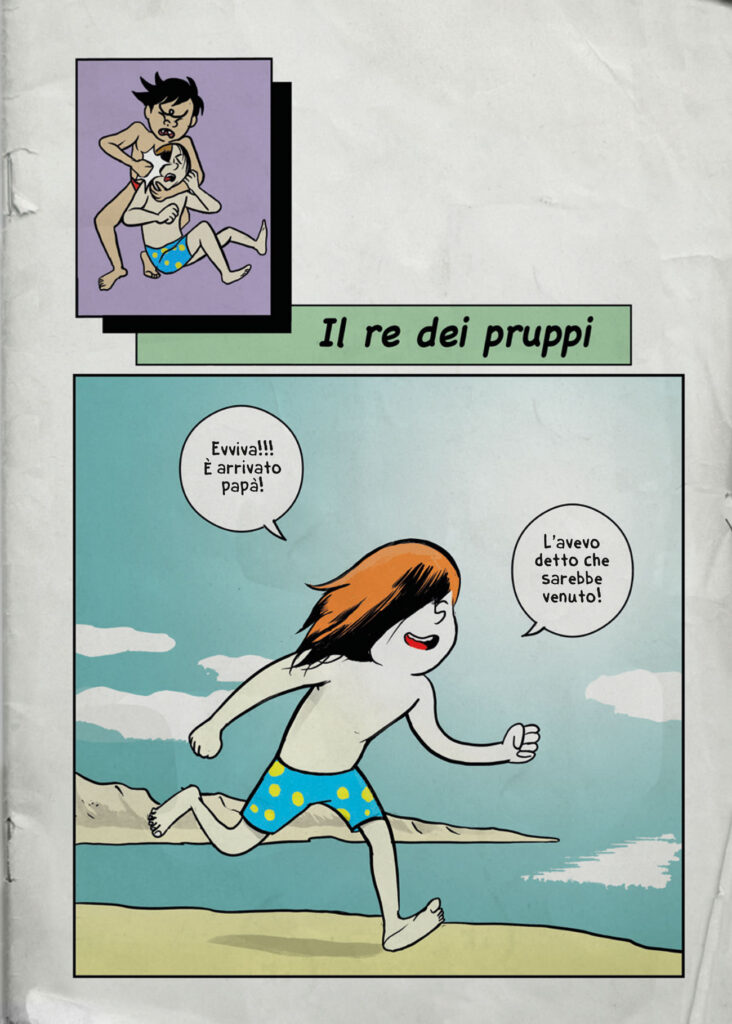

VF: Questa mostra di cui parli è ancora aperta, la tengono su fino a giugno. La scuola è quella che frequenta mio figlio: si chiama “Rinascita”, sta dalle parti del naviglio pavese. Lo scorso settembre l’insegnante di arte mi aveva chiesto se ero disponibile per un laboratorio o una mostra e le ho detto immediatamente di sì. In genere queste proposte mi fanno sempre piacere, ma nello specifico qui non ho esitato perché si trattava dell’insegnante che durante un Open Day mi aveva convinto a iscrivere mio figlio in quell’Istituto (e questo nonostante sia dall’altra parte della città rispetto a dove abito)! La sua proposta per la mostra è andata avanti, sono venuti a prendere le mie tavole, e l’allestimento è partito. Ci tengo molto, mi sembra che mio figlio lì abbia trovato una casa dove crescere. Io non sono esattamente un autore da scuola media, come avrai visto, ma superato l’imbarazzo iniziale (“È tutto vero?”, “Eh, sì”) alla fine ci si aggiusta per il meglio.

V: Le insegnanti sanno dunque che sei un fumettista, non hai avuto difficoltà a spiegare il tuo lavoro? Invece a tuo figlio e ai coetanei?

VF: Per mio figlio è stato semplice, gli basta guardare la mia gobba crescere giorno dopo giorno mentre sono chino al tavolo da lavoro. Però devo dire che i ragazzini non sanno cosa faccia un fumettista, che tipo di lavoro sia. Io nemmeno alla loro età; l’ho capito pochi anni fa che il fumetto è un mestiere complesso, che richiede grande sforzo tra il lavoro mentale di ricerca e scrittura e il lavoro manuale di disegno. Penso che mio figlio abbia intanto capito che non è un mestiere troppo remunerativo. L’altro giorno mi chiedeva quando guadagna mia sorella…

[Tutti ridono]

VF: Sai, è più difficile spiegarlo a casa, in famiglia, giù al meridione. Qui a Nord, ma anche in Centro Italia, mi sembra che si riconosca una dignità a questo mestiere, mentre a Sud purtroppo no. Mio padre ad esempio non è mai stato in grado di spiegare ad altri di cosa mi occupassi io, prima che entrassi in Accademia. Un po’ perché è complesso spiegarlo, un po’ perché è avvilente. Nei luoghi in cui sono cresciuto, le professioni praticabili erano tre: dottore, avvocato e architetto-ingegnere. Il resto era nulla. Al Sud è sempre più difficile.

Leggi tutto