Malibu. La provincia italiana come stato mentale

Un giorno, quando avevo otto anni, mio padre tornò a casa da lavoro tenendo sotto braccio un libro che aveva comprato uscendo dall’ufficio. Era Schei di Gian Antonio Stella, e in copertina c’erano delle monete impilate su cui sedeva comodo il leone di San Marco. Si trattava di una disamina critica del boom economico che aveva investito il Nordest nella seconda metà del Novecento e che in quei primi anni Novanta inizia a mostrare segni di cedimento. Come avrei poi scoperto, anche tutti i genitori dei miei amici e compagni di scuola stavano comprando quel libro. Perché era così interessante da leggere? In sostanza il giornalista del Corriere della sera ci stava fornendo gli strumenti per capire come mai vivessimo tutti circondati da fabbriche, zone industriali e capannoni. E come il denaro (oltre all’orgoglio e alla famiglia) fosse uno degli elementi cruciali per “capire” la terra in cui vivevamo. Io sono nata e cresciuta a Schio, quindi capirete che c’ero dentro fino al collo.

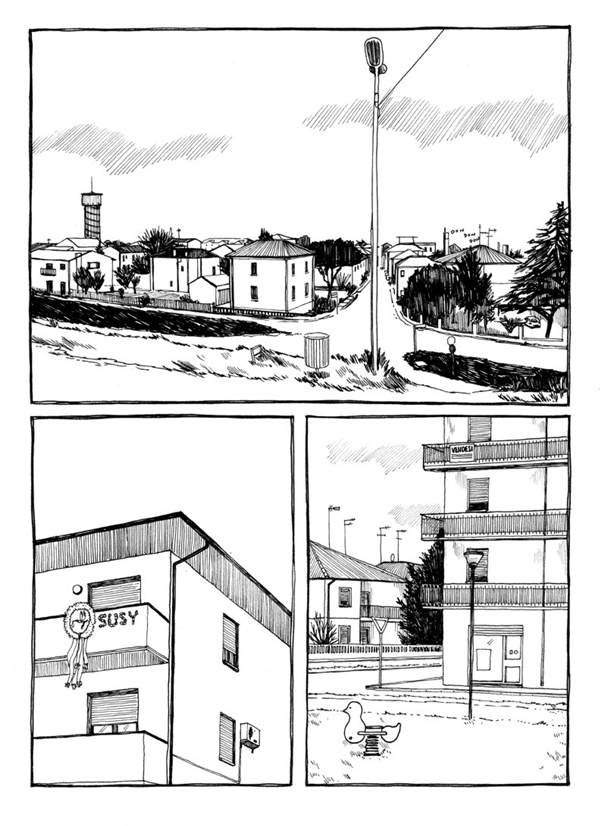

Quando ho letto Malibu di Eliana Albertini, veneta come me, ma della zona del Polesine (Adria), ci ho ripensato subito. In Malibu, pubblicato a settembre da Beccogiallo, non ci sono palme, spiagge e celebrities, bensì una terrà umida e nebbiosa, fatta di rotonde ed edifici dismessi. C’è un’unica grande via di entrata e uscita ed è la Romea, strada statale 309. Una strada che in passato favoriva il passaggio dei pellegrini cristiani diretti a Roma e ora mantiene una certa funzionalità religiosa sebbene la meta dei pellegrinaggi sia diventata il night/music club del titolo.

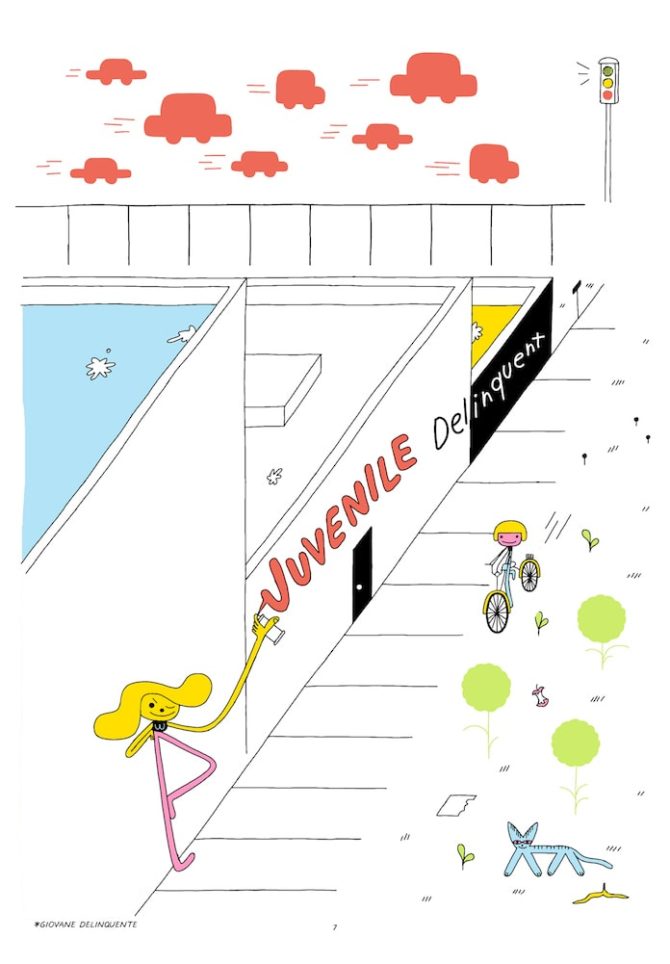

Il libro si compone di piccole storie autoconclusive, accumunate dall’ordinarietà opprimente e sfigata della provincia italiana attraversata dalla Romea. Ci sono personaggi di età diverse, ragazzi, uomini, anziani – molti maschi e poche femmine, ma ci tornerò dopo – nessuno di loro ha una vita avventurosa, ma ciascuno di loro pensa di avere una vita speciale. Tutta la provincia è paese, e tutti ovviamente “i se conosse”. Per questo alcuni dei personaggi ricompaiono successivamente nella storia di qualcun altro, o li sentiamo nominare se sono assenti.

Leggi tutto