Comarò vol. 3 – In conversazione con Vincenzo Filosa

Sabato 5 aprile, Vincenzo Filosa è venuto a trovarci a Schio per il terzo appuntamento di Comarò. Mentre aspettavamo il pubblico, abbiamo scherzato sulla sua passione per il marchio Lacoste e sugli epiteti (es. “Bro”) che a Milano sono in voga tra gli adulti tanto quanto tra i ragazzini dell’età di suo figlio. Una volta dentro il teatro, giunto il momento di farci seri, è scaturita una conversazione ad alta intensità emotiva che ha fatto luccicare gli occhi dei presenti in ascolto. Di seguito potete leggerne la trascrizione – condensata quanto possibile, per esigenze editoriali.

VALERIA: Abbiamo scoperto che oggi è San Vincenzo, che meraviglia. Auguri Vincenzo e grazie per essere qui.

VINCENZO FILOSA: Bellissima coincidenza. Grazie a voi per l’invito e grazie a voi del pubblico che siete venuti qui oggi, non potevate farmi regalo più grande.

V: Per rompere il ghiaccio ti faccio una domanda che non riguarda i tuoi libri, ma piuttosto una tua recente mostra. Qualche settimana fa hai inaugurato una personale all’interno di una scuola media di Milano: ci racconti com’è andata? La location è a dir poco insolita.

VF: Questa mostra di cui parli è ancora aperta, la tengono su fino a giugno. La scuola è quella che frequenta mio figlio: si chiama “Rinascita”, sta dalle parti del naviglio pavese. Lo scorso settembre l’insegnante di arte mi aveva chiesto se ero disponibile per un laboratorio o una mostra e le ho detto immediatamente di sì. In genere queste proposte mi fanno sempre piacere, ma nello specifico qui non ho esitato perché si trattava dell’insegnante che durante un Open Day mi aveva convinto a iscrivere mio figlio in quell’Istituto (e questo nonostante sia dall’altra parte della città rispetto a dove abito)! La sua proposta per la mostra è andata avanti, sono venuti a prendere le mie tavole, e l’allestimento è partito. Ci tengo molto, mi sembra che mio figlio lì abbia trovato una casa dove crescere. Io non sono esattamente un autore da scuola media, come avrai visto, ma superato l’imbarazzo iniziale (“È tutto vero?”, “Eh, sì”) alla fine ci si aggiusta per il meglio.

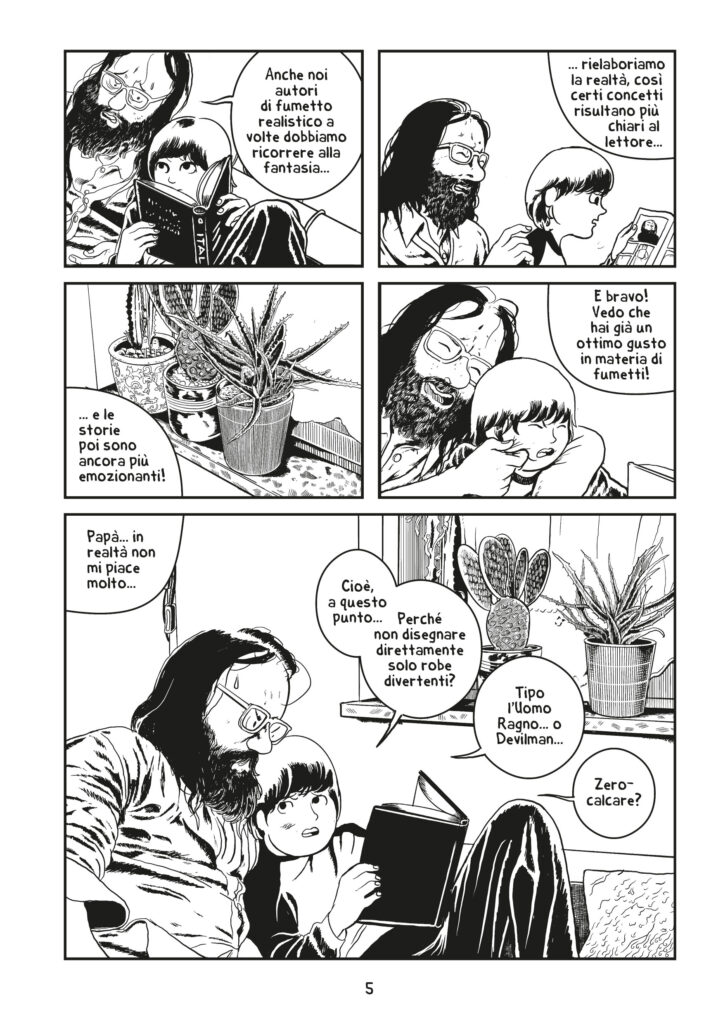

V: Le insegnanti sanno dunque che sei un fumettista, non hai avuto difficoltà a spiegare il tuo lavoro? Invece a tuo figlio e ai coetanei?

VF: Per mio figlio è stato semplice, gli basta guardare la mia gobba crescere giorno dopo giorno mentre sono chino al tavolo da lavoro. Però devo dire che i ragazzini non sanno cosa faccia un fumettista, che tipo di lavoro sia. Io nemmeno alla loro età; l’ho capito pochi anni fa che il fumetto è un mestiere complesso, che richiede grande sforzo tra il lavoro mentale di ricerca e scrittura e il lavoro manuale di disegno. Penso che mio figlio abbia intanto capito che non è un mestiere troppo remunerativo. L’altro giorno mi chiedeva quando guadagna mia sorella…

[Tutti ridono]

VF: Sai, è più difficile spiegarlo a casa, in famiglia, giù al meridione. Qui a Nord, ma anche in Centro Italia, mi sembra che si riconosca una dignità a questo mestiere, mentre a Sud purtroppo no. Mio padre ad esempio non è mai stato in grado di spiegare ad altri di cosa mi occupassi io, prima che entrassi in Accademia. Un po’ perché è complesso spiegarlo, un po’ perché è avvilente. Nei luoghi in cui sono cresciuto, le professioni praticabili erano tre: dottore, avvocato e architetto-ingegnere. Il resto era nulla. Al Sud è sempre più difficile.

V: Cosa diceva tuo padre a chi gli chiedeva cosa facessi? Che eri un traduttore?

VF: Esatto: “traduttore dal giapponese”. È qualcosa di lontano da immaginare, quindi funzionava bene. Sulla carta di identità alla voce professione infatti ho scritto questo, “traduttore”.

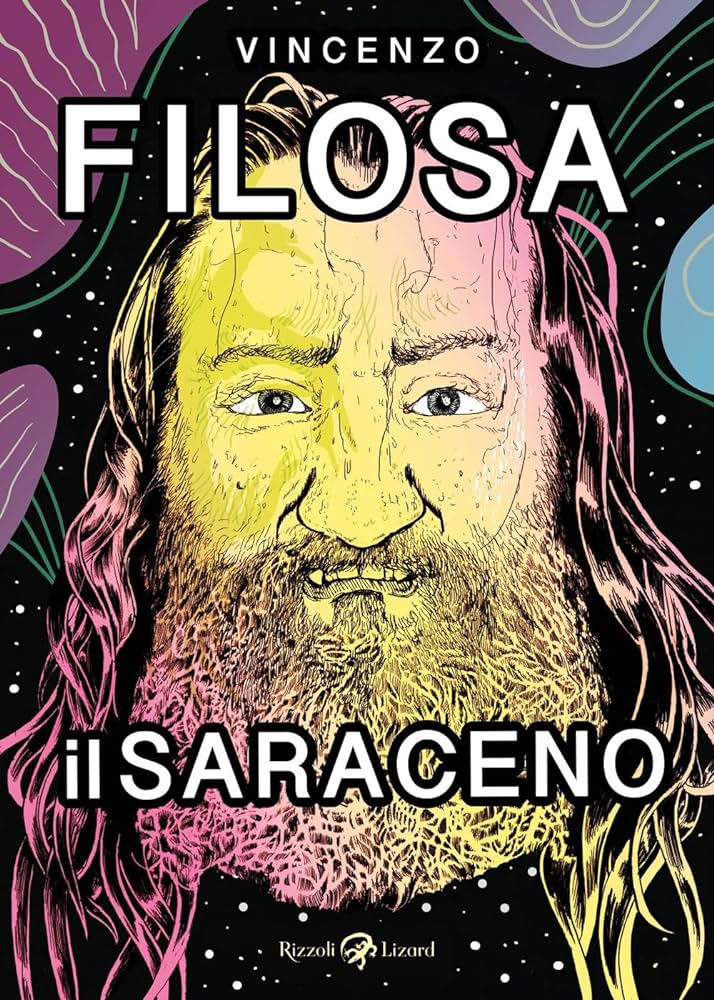

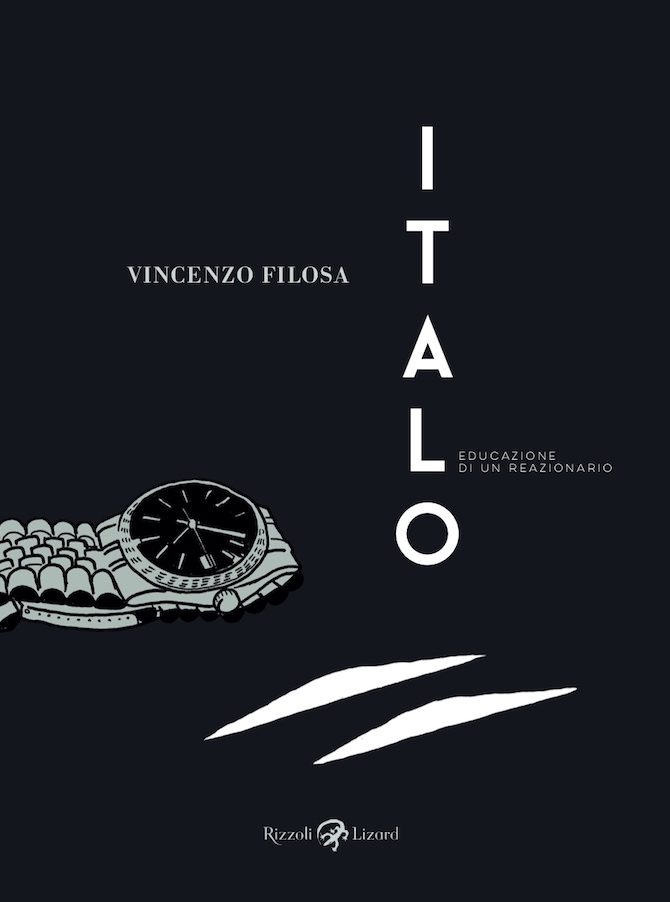

V: Venendo al motivo del nostro incontro: “Italo” e “Il saraceno”, usciti per Rizzoli Lizard a distanza di tre anni (fine 2019 e 2023), segnano un importante passo avanti nella tua produzione come autore unico. Sono entrambi lavori autobiografici, incentrati sulle vicende di Italo Filone, personaggio che di fatto è un tuo alter ego letterario. Quarantenne, fumettista tuttofare, di origine meridionale ma residente a Milano, sposato e con un figlio, Italo sta combattendo una battaglia personale contro la dipendenza da antidolorifici oppiacei, un grande male che cannibalizza inesorabilmente le sue relazioni affettive e lavorative. Il racconto è potente, quasi brutale nella sua onestà. Rispetto ai lavori precedenti, che raccontavano comunque di te e della tua esperienza però in maniera più trattenuta e meno esplicita, cos’è cambiato? Quale percorso ti ha portato da “Viaggio a Tokyo” a “Italo”?

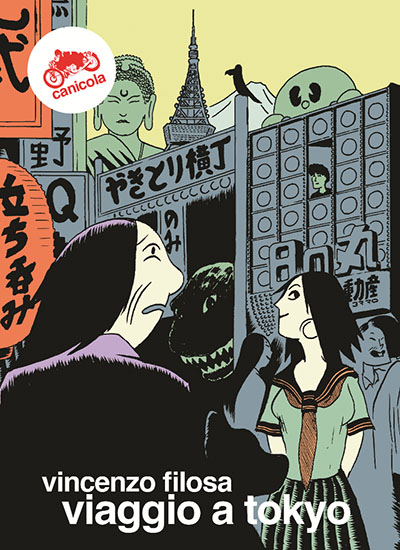

VF: Sono cambiate un po’ di cose nel mio percorso artistico e poi è cambiata anche la società che mi sta intorno. Sai, io sono un accanito sostenitore dell’autobiografia e del racconto diaristico basato su esperienze personali. Adesso che tutti “sappiamo” tutto, raccontare qualcosa di originale è sempre più difficile, per questo da tempo ho fatto mio un metodo che veniva applicato nelle redazioni delle riviste [giapponesi] che pubblicavano gekiga, dove gli autori erano spinti a raccontare ciò che sapevano, la loro realtà circostante. Io mi sono innamorato del gekiga nel periodo in cui vivevo a Roma e frequentavo l’Università, dopo aver letto un racconto di Tatsumi Yoshihiro in cui viene descritta una Tokyo bloccata nel traffico. Una cosa che a Roma è all’ordine del giorno! Uno specchio pazzesco, se pensi che è stato scritto negli anni Sessanta, che mi è risuonato attualissimo. Ho capito che volevo raccontare anche io storie con la medesima eco.

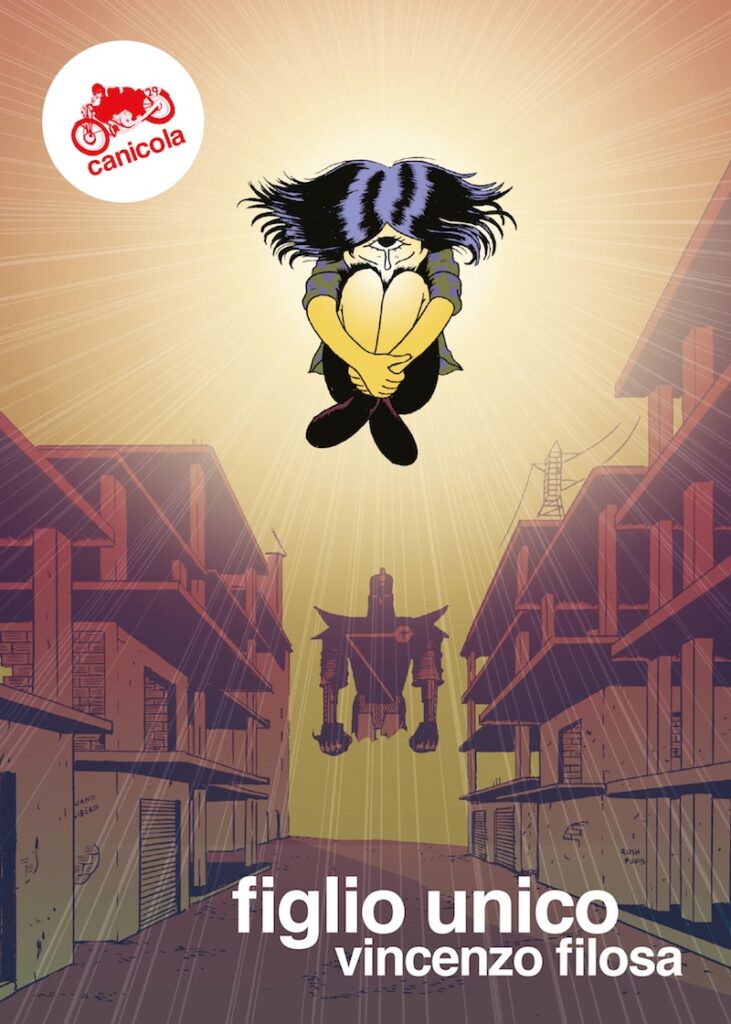

“Viaggio a Tokyo” e “Figlio unico” sono libri che raccontavano di me fino a un certo punto, rimanevano sempre ambigui quando si trattava di affrontare certi temi. “Viaggio a Tokyo” ha avuto molta fortuna, è stato pubblicato anche all’estero. In copertina ha questa parolina magica, che è “Tokyo”, che attrae tuttora tanti lettori e appassionati di Giappone. “Figlio unico” era molto più manga nella mia concezione, ma presentava una storia in cui il lettore faticava a immedesimarsi: la provincia era molto specifica, il racconto molto specifico, e lasciava poco spazio all’immaginazione. Il disastro di quel libro, passato quasi inosservato, mi ha fatto capire che l’autobiografia deve essere messa a servizio di un racconto che possa interessare tutti. Ho dovuto individuare quello che della mia storia personale poteva interessare di più agli altri e ho capito che la mia esperienza da tossicodipendente era la cosa giusta da condividere. Di tossici si parla troppo poco, secondo me.

A questo ho affiancato un discorso più ampio sulla politica e la società italiana. Sono appassionato di fumetti italiani, mi piacciono tutti. Ma devo riconoscere che, negli ultimi anni, quelli di tipo realistico-autoriale tendono a produrre storie che si somigliano, con protagonista un uomo buono, sopraffatto da eventi gravi provocati da altri. Questa cosa mi girava in testa, finché non è cambiato il Governo. Mi sono chiesto come fosse possibile, se siamo tutti così buoni e responsabili, aver eletto questi politici. Però non mi andava di scrivere una storia che parlasse di altri puntando il dito, così ho calato la narrazione su di me. Da quanto ho capito poi questa cosa ha fatto “clic” con i lettori; molta gente mi avvicina ancora adesso per raccontarmi la sua storia, le medicine che prende, i litigi con i familiari. Ho sempre cercato questa connessione e finalmente l’ho trovata.

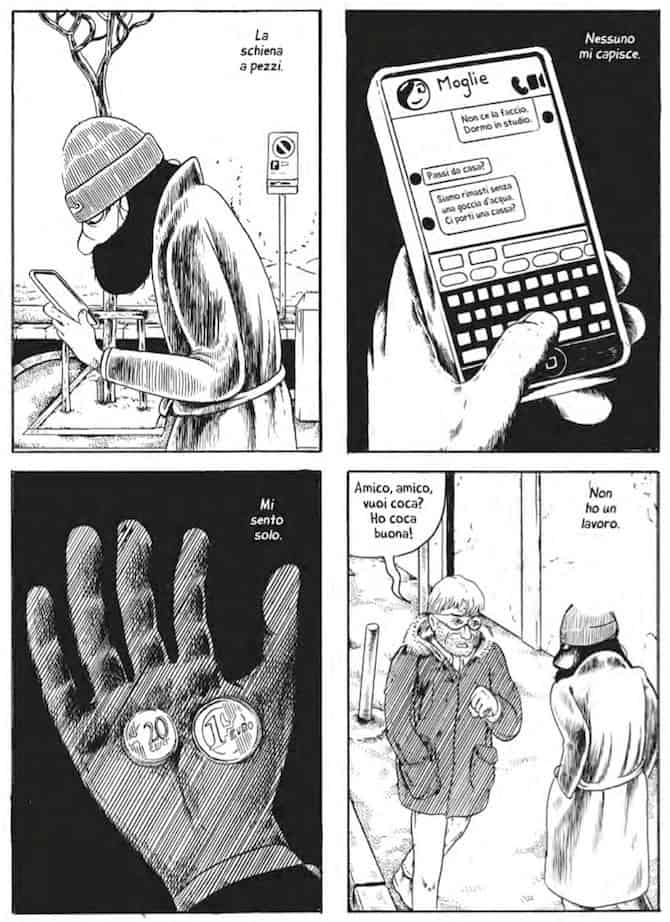

V: In una delle sequenze iniziali di “Italo”, tu descrivi la sua lenta camminata verso casa, dopo che è stato al Sert a ritirare la terapia. In quelle otto tavole vediamo non solo a cosa sta pensando lui, ma anche ciò a cui stanno pensando tutte le persone che incontra – e per esteso la società intera. Paure, insicurezze, traumi, generiche idiosincrasie: tutte sembrano plausibili motivazioni per lo scivolamento verso una dipendenza. La linea che separa chi c’è dentro e chi no, è davvero sottile…

VF: Ciò che mi interessava era rendere più universale possibile il discorso sulle dipendenze. Tu l’hai spiegato benissimo. Il lamento di Italo in quelle tavole diventa il lamento di tutti e tutte; il risultato è una sorta di inferno personale, che lui attraversa in maniera disinteressata. Poi, ti dico, io la faccio davvero quella camminata lì a Milano. Ma la strada reale è lunga e spoglia, noiosa. È una strada dritta e basta. La sequenza è nata per rendere più divertente quel momento del racconto. Se ci penso, disegnarla è stato davvero divertentissimo: mettere i personaggi dentro le singole vignette, sempre più ristrette, mi è piaciuto un sacco.

V: Dal punto di vista tecnico, perché hai voluto scomporre la scena in vignette sempre più numerose (da 8 a 16, a 32, a 64 per pagina)? Ricordi come ti è venuta l’idea?

VF: Il primo fumetto d’autore che ho letto è stato “Shakespeare a fumetti” di Gianni De Luca. Avevo 7-8 anni. Devo ringraziare mio zio, che quando ritornava da lavoro passava per le Edizioni Paoline, per avermelo fatto avere. Ho amato quel fumetto e quel modo che aveva De Luca di rendere la molteplicità del movimento. Il “giochino” delle gabbie spaccate credo di averlo recuperato da lì.

V: In “Italo”, come nel “Saraceno” sono presenti riferimenti a personaggi a fumetti e fumettisti realmente esistenti. Spesso descritti in chiave ironica, quando non sarcastica. Ad esempio Don Alemanno, autore di “Jenus”, citato nelle pagine in cui Italo chiede un prestito in banca e la consulente si entusiasma sapendo che di professione fa il fumettista, come quello che “disegna Gesù ma fa ridere”. Ti ha creato dei problemi usare i nomi reali delle persone nel tuo libro?

VF: Quella cosa di Don Alemanno menzionato in banca mi è accaduta davvero, sai. Queste cose mi mandano ai matti. Non mi capacito di come si possa essere sempre così approssimativi. È come se si parlasse di musica, ci fosse qui la cantante Giorgia, e parlando con lei uno dicesse “Bellissima la musica, io amo Patty Pravo”! Nel fumetto è ancora peggio, l’unico nome che le persone conoscono è quello di Zerocalcare. Parlando di cose positive, invece, Bacilieri è sempre contento quando lo metto nelle storie. Idem La Forgia. Carlo Ambrosini forse lui, sì, aveva espresso qualche riserva. Gli avevo fatto vedere una tavola e non era contentissimo, mi sa perché lo avevo disegnato male. Sono un grande fan del trio Seth, Joe Matt e Chester Brown che nei loro fumetti autobiografici disegnano sempre le loro conversazioni, per questo mi piace fare lo stesso nei miei lavori, lasciando spazio a momenti di reale scambio coi miei amici fumettisti.

[Vincenzo ci racconta che il fumetto di Italo ha ricevuto anche feedback negativi e ci fa alcuni esempi di screzi sorti anni prima a Milano, proprio all’interno del suo quartiere. Nel farlo si rabbuia, come se parlarne lo amareggiasse ancora. Sentirsi incompreso sembra essere la sua croce, ma il candore con cui si apre per raccontarcelo lascia tutti disarmati. In sala cala un silenzio importante, empatico]

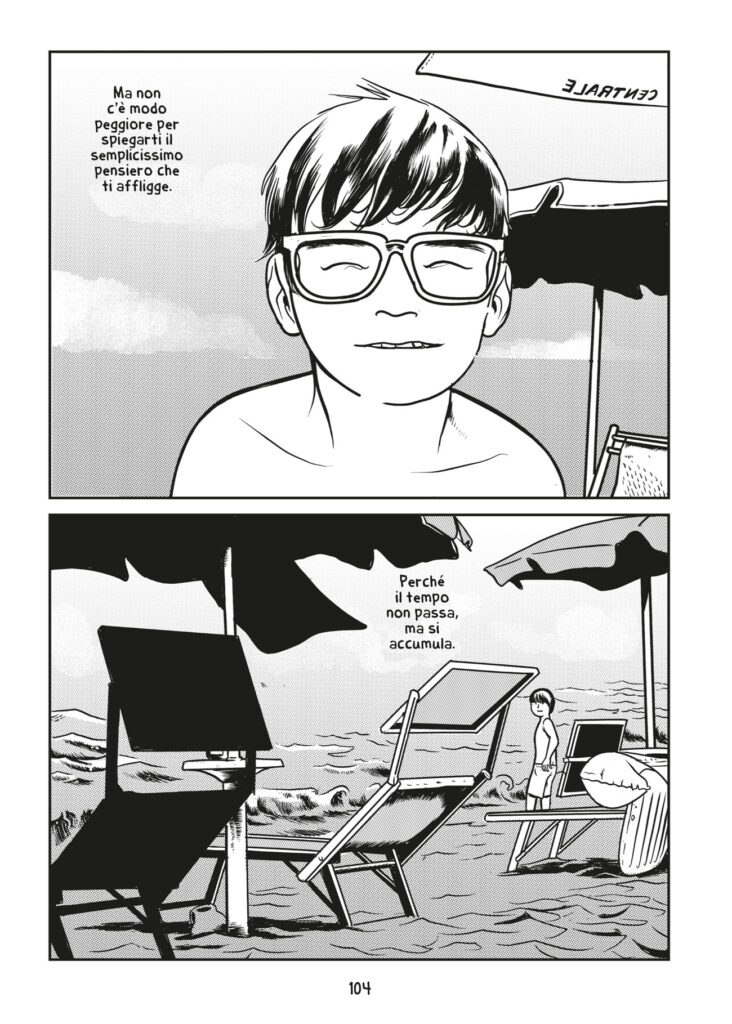

VF: Per ripartire da quella condizione [di tossicodipendenza] ho ricominciato da zero, mi sono reso impermeabile. Mi puoi chiamare tossico, terrone, non c’è problema, tanto tutte queste cose me le sono dette da solo già io, molto prima. Però mi preoccupa, in generale, questa paura degli altri a presentarsi come sono. Questa paura a dichiararsi ce l’ho avuta anche io, per carità, ma quanto è criminale presentarsi come persone felici e serene (pure democratiche) quando non lo si è davvero? Vacanze, soldi, sui social sembra tutto facile, ma per me condividere un’idea distorta della realtà è terribile, scorretto. La serenità per come la vedo io è semplicemente la consapevolezza di ciò che sei. Io un equilibrio l’ho trovato così. Per questo mi piace il manga: l’obiettivo della narrazione nel manga è l’energia, il movimento che anima le cose. Noi occidentali ci preoccupiamo troppo di riprodurre il bello. La mia rivelazione massima, in ambito fumettistico, l’ho ricevuta leggendo “La mia vita in barca” di Tsuge Tadao. Il bello e il brutto tenuti in equilibrio, per restituire al lettore la vita nella sua complessità. La finzione, l’edulcorazione a fini estetici, la trovo pericolosa sul lungo andare. Dobbiamo poter dire alle persone che va bene non avere il controllo di tutto.

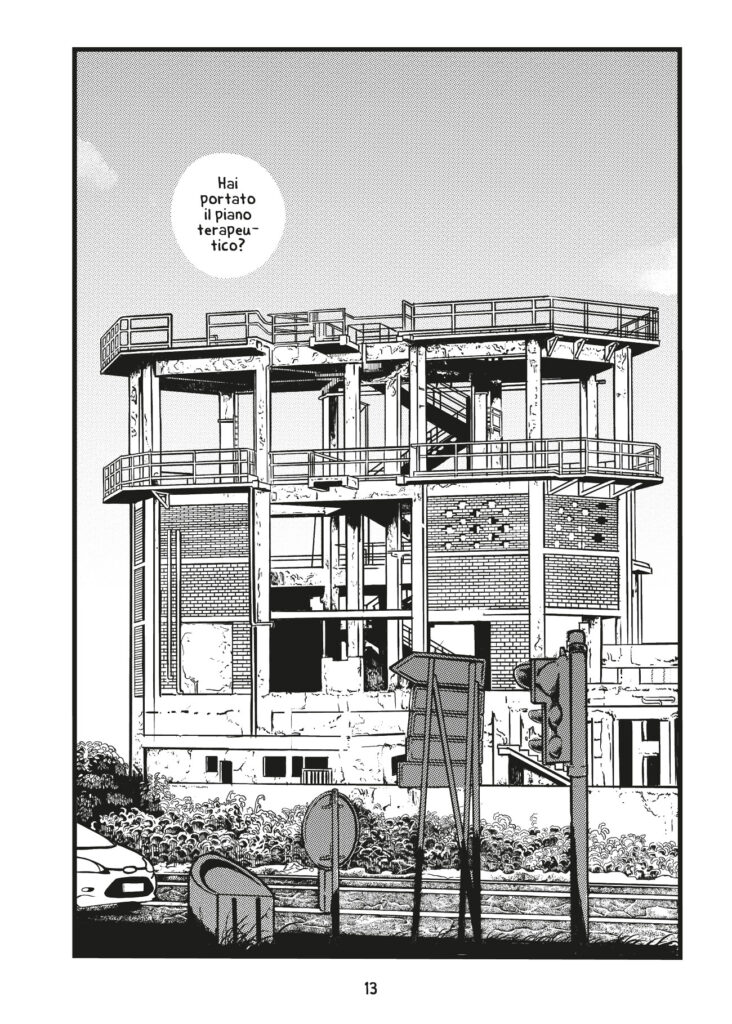

V: Oltre a Milano, altro polo fondamentale della geografia di Italo è la città di Crotone, che tu non manchi mai di rappresentare nei tuoi fumetti. Qual è il tuo rapporto con il non-finito calabrese? Cosa ti colpisce così tanto di questo paesaggio?

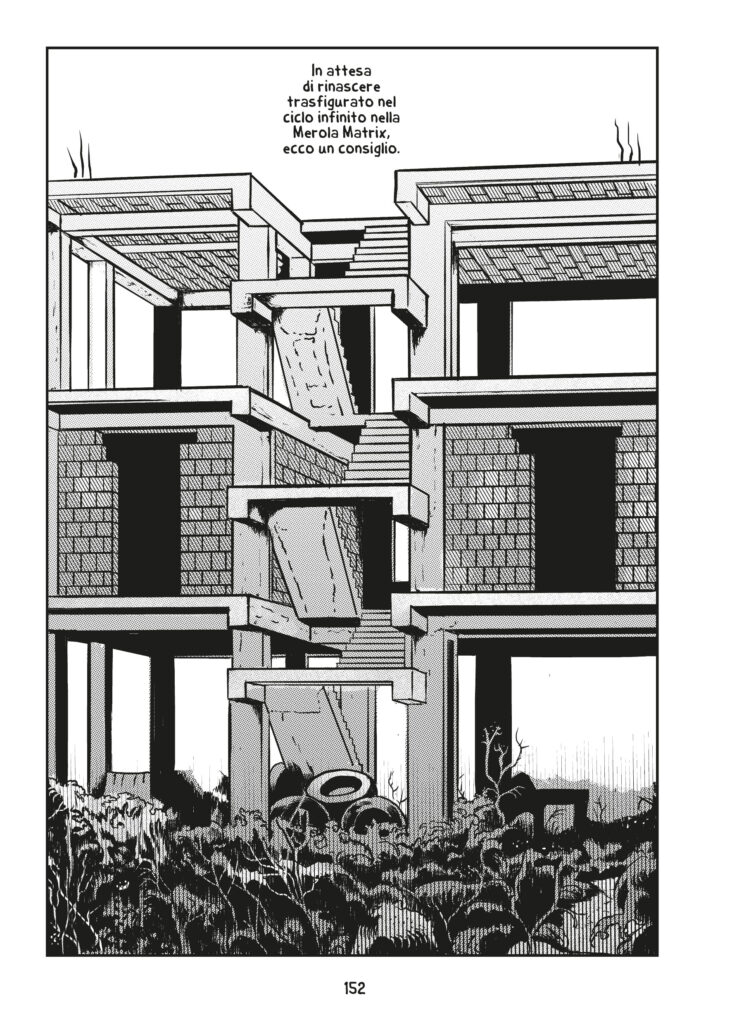

VF: Il non-finito fa parte dei miei fumetti sin da quando ho cominciato a farli, quindici anni fa. C’è un edificio mai completato che compare in tutti i miei libri, si trova al bivio di Strongoli lungo la Statale 106. Quel palazzo fa parte di uno dei miei primi ricordi: sono in auto coi miei genitori, ho in mano una copia di Topolino, e lo vedo dal finestrino. Sublime, quasi, nella sua brutalità. Io vengo da Crotone, una città impreziosita dalla Colonna superstite del Tempio di Hera Lacinia. Quando vedo questi non-finiti penso sempre che anche loro potrebbero sopravvivere allo scorrere del tempo fino a tramutarsi in un reperto. Da questo stupido pensiero sono arrivato a capire che io voglio che quel non-finito rimanga in Calabria, e voglio riempirlo di cose belle. Il loro potenziale è sconfinato, secondo me.

V: Più che non-finiti, sono infiniti.

VF: Esatto. Anche io comunque sono un non-finito. Mio padre ha costruito per me in Calabria, ma non riesco a tornarci. Ci ho provato, ci provo, ma non mi è possibile. Il mio lavoro laggiù non è riconosciuto. Mi hai presentato come insegnante di fumetto in Accademia, ma io non sono più insegnante di fumetto, bensì di “illustrazione”. I miei vent’anni di lavoro nel settore non sono stati ritenuti validi in Calabria. Questo è il non-finito.

V: Mi dispiace…

VF: Ora ho iniziato a fotografare i dintorni dell’Accademia. Sai, a Reggio Calabria c’è il “chilometro più bello d’Italia”, il lungomare. L’Accademia è a cinque minuti da lì, e ti posso assicurare che quando giri l’angolo al chilometro più bello, ti trovi di fronte uno stato di abbandono insensato. Insensato come i reggini e le reggine che sfrecciano in auto di lusso, vestiti di tutto punto, districandosi in un puzzle di immondizie. A Reggio Calabria, come anche a Crotone, peraltro ci sono dei monumenti fascisti, eretti negli ultimi trent’anni senza che nessuno si scandalizzasse. A Crotone abbiamo edificato un gladio, in una collina sopra la città (Azione Giovani una volta mi ha minacciato dopo che ne avevo parlato in un fumetto). A Reggio Calabria invece c’è un monumento intitolato a Ciccio Franco, non il comico, bensì il leader delle proteste operaie che si sono verificate in città negli anni Settanta (apparteneva a gruppi fascisti di quegli anni). È piccolo come monumento, ma è lì sul “chilometro” più bello che guarda lo Stretto…

[Vincenzo mostra dal suo iPad una serie di disegni, tra cui il sopracitato incompiuto del bivio di Strongoli]

VF: Questo palazzo qui, l’ho disegnato per “Il Saraceno”, per “Figlio Unico”, persino per “Cosma e Mito” (è il Palazzo Imperiale del Regno Sommerso). Ci sta il mio cuore in questo edificio! Pensa che una ragazza di Strongoli ha fatto una tesi su questo posto e mi ha chiesto le illustrazioni che avevo realizzato nel tempo. Piano piano insomma sto costruendo una documentazione di questo palazzo. Un altro ecomostro di Torre Melissa che ho disegnato per “Italo”, è il Palazzo dei fratelli Mangeruca, raso al suolo pochi anni fa.

V: Per costruirci altro?

VF: Ci hanno costruito un’area di sosta per camper. Essendo zona turistica, hanno deciso di farci quella cosa lì. Il non-finito è un argomento interessantissimo, anche dal punto di vista architettonico. Non riesco a rinunciarci, nei miei fumetti autobiografici.

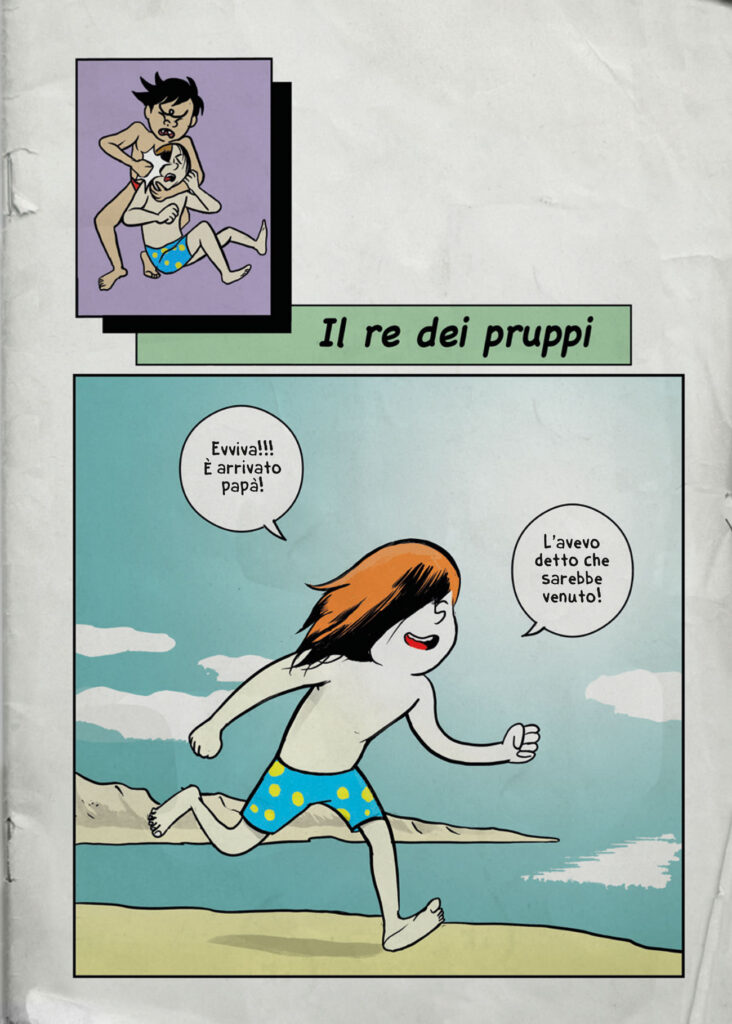

V: Uno dei temi affrontati nel “Saraceno” è anche il rapporto padre-figlio: non solo quello tra Italo e suo padre, ma anche quello tra Italo e suo figlio, il piccolo Francesco. Il primo è un rapporto che Italo vive in maniera conflittuale: l’affetto c’è, ed è grande, ma costantemente indebolito dalla distanza generazionale. Quando nasce suo figlio la prospettiva pare ribaltarsi e la confusione, la sofferenza provate prima, trovano un’altra interpretazione. Il libro è dedicato a Francesco, giusto?

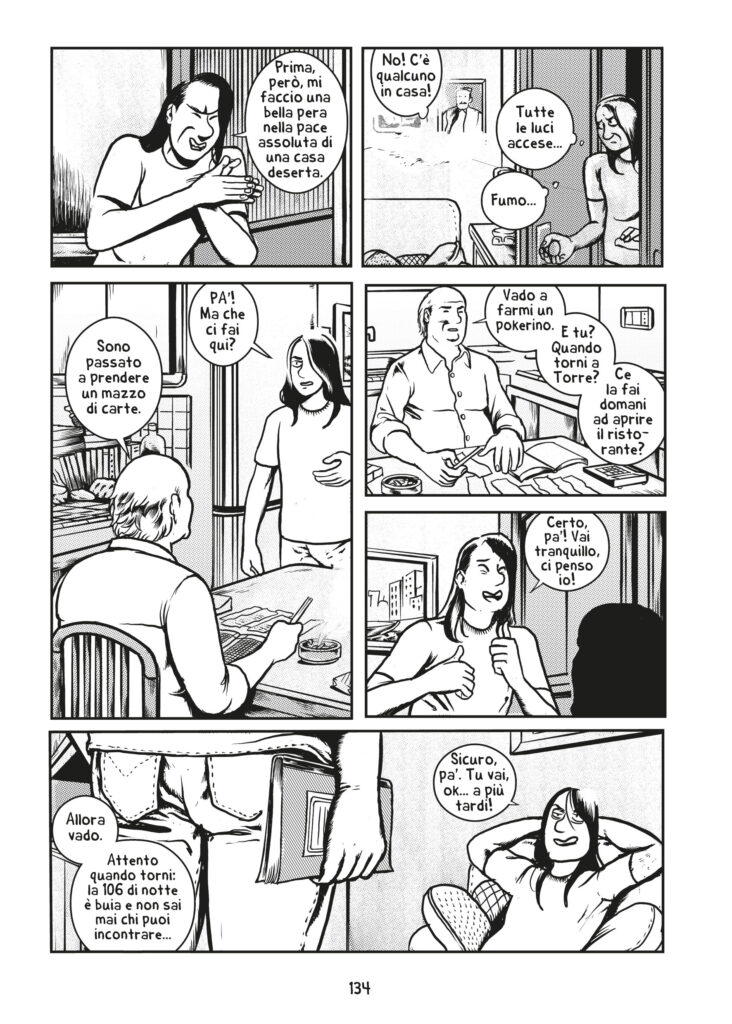

VF: Nel prossimo libro approfondirò la dinamica, parlando più approfonditamente di mio figlio. La prospettiva cambia, certo. Ho sempre considerato in maniera positiva il rapporto con mio padre – anche i suoi piccoli vizi, come mangiare, bere, giocare a carte, ci legavano. Adesso ho capito che è stato un padre niente male. Non ha avuto i modi, a volte, ma non posso dire che non mi abbia sostenuto. Non dimentichiamo il contesto sociale in cui ha vissuto, che ha evidentemente contribuito a creare una distanza! Il mio rammarico è che col passare del tempo certe cose non le recupereremo più. Ho perso tanto tempo con i miei genitori. Mi rammarica pensare che non avrò mai un confronto vero con loro.

V: Hanno letto i tuoi fumetti?

VF: Mia madre sì, mio padre li sfoglia ma non li legge. Con mia madre comunque non ne parliamo. E nemmeno mi va, alla fine. Tanto è tutto scritto, quello che c’era da dire. Loro sono nati in due piccoli paesi vicino a Crotone, da famiglie di allevatori. Entrambi insegnanti, hanno vissuto la loro vita contenti, senza pretese. Quando si è presentato il problema della droga è stato un disastro, erano completamente impreparati e la reazione che hanno avuto di fronte a un incidente successo in passato è stata tale per cui io poi ho “chiuso la saracinesca”. Questo fino a pochi anni fa, quando mi sono aperto con mia madre rispetto a dei problemi che stavo avendo. Ti posso assicurare che è terribile non poter parlare con i propri genitori di quello che ti sta succedendo. Piano piano, sto mettendo a frutto quella lezione nel modo in cui mi relaziono con mio figlio. Nei primi anni, qualche errorino l’ho fatto…

V: S’impara, eh!

VF: Sono molto esigente! Sto cercando di migliorare però. Mi terrorizza l’idea che succeda lo stesso a mio figlio. Ed è bruttissimo, no, avere la sensazione che la città in cui ti trovi non ti voglia. Io mi sento sempre fuori posto. Anche ora, qui con voi sto bene, ma sotto-sotto non riesco a non pensare che vi sto facendo perdere tempo.

V: Non è assolutamente così. Continua, per favore…

VF: I miei sono persone semplicissime, hanno lavorato una vita nella funzione pubblica, con tutto l’impegno che potevano metterci. Credendo sempre nel non far male a nessuno. Mio padre ad esempio lo considero un signore, perché ha sempre saputo rapportarsi con calma in ogni situazione. Sto facendo tesoro di questo, provando a migliorare anche io un poco alla volta.

V: Dato che prima dell’incontro ne stavamo parlando, vorrei tornare sull’argomento “inserti”. Nello specifico, la prefazione del “Saraceno” che ha realizzato il tuo amico Roberto La Forgia, art director di Rizzoli Lizard e fumettista. Una prefazione anomala, dato che si trova a metà del libro e non all’inizio. L’ha disegnata da Roberto sulle pagine di un taccuino e poi l’avete semplicemente scansionata? Com’è andata?

VF: Roberto La Forgia è una persona importantissima per il mio percorso. Come ti dicevo, è lui che mi ha insegnato a curare al meglio le cose che faccio – se poi non ci riesco è un altro discorso. Viveva a Taiwan in quegli anni e aveva realizzato quei disegni montandoli in una sorta di strampalato “motion comic” che poi aveva messo su YouTube, in modalità privata. Quando l’ho visto, con la colonna sonora, mi sono squagliato. Io mi vedo come una vera nullità nei libri, e lui invece mi racconta come sono, ma mi dà un valore pazzesco! Ci tenevo a inserirla nel fumetto. Roberto era preoccupatissimo perché pensava che I Soprano potessero non essere capiti.

V: La serie televisiva più famosa e amata di sempre!?

VF: Eh, sì. Il fatto dei Soprano è che da ormai tre anni io e Roberto, che lavoriamo nello stesso studio, riguardiamo di continuo gli episodi di ogni stagione. Li mettiamo di sottofondo. Abbiamo un passatempo che consiste nell’abbinare, per ogni puntata, il nome di un personaggio ad una persona che conosciamo. Questo sei tu, questo sono io, questo è Bacilieri [ride].

V: Ah, e tu chi saresti del Cast? Potrei tirare a indovinare.

VF: No, ma aspetta. Noi non consideriamo il personaggio in generale, ma il personaggio a seconda della scena. A volte Christopher è più vicino a me, altre a Roberto. Altre ancora Bacilieri è Corrado [ride].

V: Ahahahahaha!

VF: È una serie micidiale, non ti stanca mai riguardarla. Lo studio dei personaggi è fenomenale, molto ben fatto, le storie apertissime, stimolanti; una cosa che a noi fumettisti piace tanto.

V: Dovrebbero essere serializzati così i fumetti, dici.

VF: È un prodotto da tenere sott’occhio, per come fa crescere i singoli personaggi, li fa uscire fuori. Adesso ho questo cruccio: mi piacerebbe molto espandere la storia della mia compagna, nei prossimi fumetti. Ma mi blocco, perché se c’è una cosa che ho paura di fare è scrivere personaggi femminili. Ci vuole esperienza per farlo! Bisogna saper osservare, contestualizzare. È più facile quando parli di te stesso. Però “Italo” e “Il Saraceno” mi piacciono perché riescono ad “allargarsi” piano piano oltre il loro protagonista.

V: Oggi ormai ci hai spoilerato che uscirà un altro fumetto dell’universo di Italo…

VF: Fumetti autobiografici io continuo a farli, come sorta di seduta psicoanalitica. Sono una miniera d’oro dal punto di vista emotivo; mi stanno aiutando a risolvere molti nodi. Mi piace disegnare sì, soprattutto le cose che non ho capito bene della mia vita! Il terzo libro è stato già presentato ai librai, mi sembra, dovrebbe uscire verso fine anno.

V: Quest’anno? Ma è meraviglioso, corro a comparlo!

VF: Si chiamerà “La sorella di Dio”, come un racconto di Carlo Ambrosini. Nel libro si parlerà di lui, ma in maniera delicatissima. Al momento ho fatto una cinquantina di pagine.

V: Ci hai messo meno a fare il libro nuovo.

VF: Sono diventato più veloce ma ho anche iniziato a condividere il mio lavoro con un assistente, Andrea Mastroeni. Lo chiamo assistente, ma lo considero totalmente mio pari. Mi ha aiutato con alcuni libri come “Cosma e Mito 3” (che uscirà tra poco) per la parte di colorazione, oltre che per il disegno di alcune pagine. Per questo ci tengo che il suo nome compaia insieme a quello mio e di Nicola [Zurlo]! Mi emoziono sempre quando il fumetto diventa condivisione a tutti gli effetti. Sostengo fortemente nella necessità della trasmissione di storie e competenze tecniche verso chi arriva dopo di noi a fare questo mestiere.

V: Tour in arrivo?

VF: Adesso che esce il libro ho già predisposto delle date in Calabria: farò un casino di presentazioni! Così quando è ora, parteciperò anche a Treviso [Comic Book Festival] e gli altri eventi più grandi. Sarò naturalmente anche a Lucca, anche se per un autore come me ormai è “inutile”. Me ne sono accorto al firma copie delle ultime edizioni, dove incontravo un pubblico che mi portava da firmare libri vecchi, perché non riusciva a comprare quelli più recenti. A Lucca Comics ci sono talmente tanti autori, anche big stranieri, che non si vendono le nostre produzioni! Siamo fregati! Quindi per le realtà di Treviso, Bologna, ho un grande affetto. Per chiudere, devo dirvi che l’anno scorso ho partecipato con grande piacere alla prima edizione di un festival di Catanzaro che si chiama “Nuvole”. Aveva un programma veramente entusiasmante. Gli incontri erano dedicati ai fumetti, ma le presentazioni curate da giornalisti e altre personalità del mondo culturale, e la platea sempre piena! Questi sono festival da sostenere; mi ha fatto davvero piacere esserci stato.